En julio de 1999, cuando aceptara cobrar por lo que había hecho durante los últimos cinco años voluntariamente. En ese momento sólo confiesa miedo a la burocracia que conllevaba la coordinación de los proyectos en el Chocó y, por supuesto, miedo a la guerra colombiana. Sustituyó a Mikel, que cubrió a Nuria durante unos meses. «Chucho [el antropólogo colombiano que trabaja para PTM] y yo le llamábamos desde Quibdó cuenta Mikel- para convencerlo. Sabíamos que ése era su sitio, su trabajo.»

Cuentan los locales que trabajaron con él en Quibdó que parecía colombiano porque no trataba de explicar lo que ocurre en el país, sino que observaba los hechos con la misma perplejidad y sufrimiento de ellos. El trabajo en el Chocó requería de ese tipo de sensibilidad. Iñigo, junto a los otros miembros la comisión humanitaria alimentada por PTM, la Diócesis de Quibdó y Justicia y Paz, estaba molestando a los paramilitares. Carlos Castaño, su jefe, no dudó en expresarlo en numerosas cartas, aunque tras la muerte de Iñigo dijera que no sabía de su existencia. Tras el viaje en el que acompañé a Iñigo, en octubre de 1999, Castaño escribía: «Algunos líderes que trabajan con las comunidades [en referencia a la comisión humanitaria] están invitando a periodistas nacionales e internacionales a determinados lugares del Chocó, donde son atendidos por elementos de la guerrilla que se identifican como campesinos y desinforman perversamente a sus entrevistadores en detrimento de las Autodefensas Unidas de Colombia y en defensa de las FARC.» O los guerrilleros son unos genios de la caracterización o a Castaño le molestó que se contara cómo sus hombres juegan al fútbol con las cabezas de sus víctimas o cómo hacen picadillo con los cuerpos de los campesinos, motosierra en mano.

Los defensores de derechos humanos (Iñigo, Chucho, Rafa, el padre Uli, el padre Albeiro, Jorge Luis, Onofre y tantos…) lo sabían. A bordo de la barcaza en la que se transportaban los víveres para las tiendas comunitarias, rompiendo el bloqueo económico al quelas AUC han condenado al Atrato, Iñigo comentaba:«Estamos empezando a molestarles porque se les acaba el negocio de las comisiones y los intermediarios. Veremos cómo reaccionan, pero es que, además de denunciar las matanzas, estamos tocándoles el bolsillo…no sé…» Al bajar de la embarcación, el saludo de rigor:«Hola, padrecito…» E Iñigo que sonreía… : «Joder! Qué manía de llamarme así.» Pero es que, para los locales, todo extranjero, blanco y que lleva un cargamento humanitario es un sacerdote. No es que haya muchas visitas en las anegadas aldeas del Chocó.

Cuando hablaba, lo hacía claro, pero cuando se mantenía en silencio, la mayoría del tiempo, Iñigo escribía. Y su cadáver se encargó de proteger algunas de sus notas. Cuenta la realidad en primera persona, como se hace cuando duele: «Vimos las cabezas de nuestros hermanos arrancadas de sus cuerpos, flotando en el agua. No dejaremos que la corriente se las lleve al mar del olvido.» No era literatura. La tranquila expresión de Iñigo se tornó angulosa cuando, durante el viaje de la barcaza, en octubre, se topó con el cadáver de un campesino que flotaba en el agua, abandonado, picoteado por los gallinazos. Y entre sus notas, las reflexiones, la adaptación de lo leído a lo vivido. Para comprenderlo sólo hace falta leer la versión del conocido poema del teólogo Martin Niemöller que se ahogó con Iñigo: «Después asesinaron y desaparecieron a los de Suroriente, pero como yo no era de allá no me importó. También desplazaron a los campesinos, como yo no soy campesino, no me importó. Ahora vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde.»

Quién sabe, igual son los recuerdos dulces que se tienen de alguien que ha muerto tratando de echar una mano, pero lo cierto es que cuando se celebró la ceremonia fúnebre en Quibdó, tras arrancar el cuerpo de Iñigo al Atrato, cientos de habitantes lloraron, rezaron y despidieron su cadáver. A esos civiles, en sus textos, Iñigo siempre los describió como «estrellas aferradas a las raíces de la selva». «En el silencio de las veredas abandonadas [por el desplazamiento forzado]empezaron a florecer pequeñas estrellas en la oscuridad de la montaña, de la semilla.»

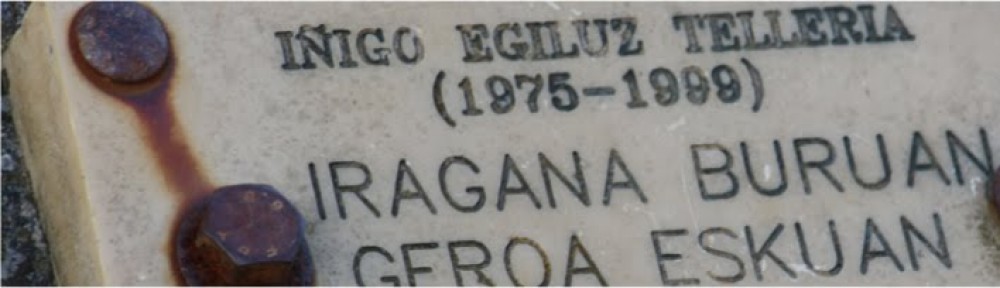

En Bilbao, muchos confesaron haber perdido algo importante con la muerte de Iñigo Egiluz, pero también susurraban cierta satisfacción porque no hubiera muerto en un tonto accidente de tráfico. «Ha hecho lo que ha querido y ha sido consecuente. Sabía en lo que estaba»,concluye Aitor. La rabia, entonces y ahora, se concentra en los paramilitares, porque todos coinciden en que«Iñigo no dio su vida: se la quitaron».

“Los muertos no hablan” de Paco Gomez Nadal